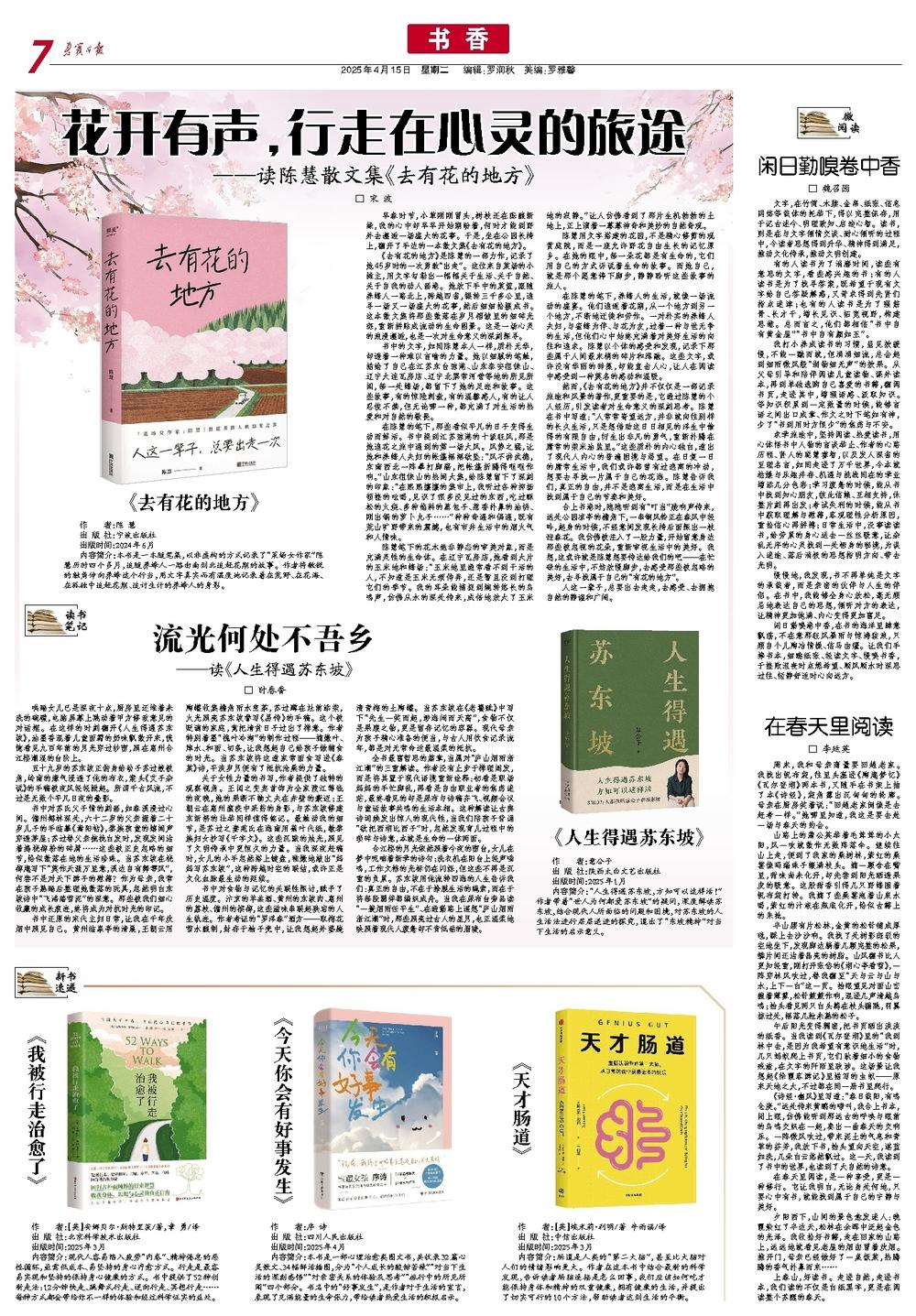

哄睡女儿已是深夜十点,厨房里还堆着未洗的碗碟,电脑屏幕上跳动着甲方修改意见的对话框。在这样的时刻翻开《人生得遇苏东坡》,油墨香混着儿童面霜的奶味飘散开来,恍惚看见九百年前的月光穿过纱窗,照在惠州合江楼潮湿的台阶上。

五十九岁的苏东坡正俯身给幼子苏过掖被角,岭南的瘴气浸透了他的布衣,案头《艾子杂说》的手稿被夜风轻轻掀起。所谓千古风流,不过是无数个平凡日夜的叠影。

书中对苏氏父子情的刻画,如春溪漫过心间。儋州椰林深处,六十二岁的父亲握着二十岁儿子的手临摹《嵩阳帖》,黎族孩童的嬉闹声穿透茅屋;苏过替父亲梳拢白发时,发现发间沾着捣桄榔粉的碎屑……这些被正史忽略的细节,恰似散落在地的生活珍珠。当苏东坡在桄榔庵写下“莫作天涯万里意,溪边自有舞雩风”,何尝不是对天下游子的慰藉?作为母亲,我常在孩子熟睡后整理她散落的玩具,忽然明白东坡诗中“飞鸿踏雪泥”的深意。那些被我们细心收藏的成长痕迹,终将成为对抗时光的印记。

书中还原的宋代主妇日常,让我在千年炊烟中照见自己。黄州临皋亭的清晨,王朝云用陶罐收集檐角雨水烹茶,苏过蹲在灶前添柴,火光照亮苏东坡誊写《易传》的手稿。这个被贬谪的家庭,竟把清贫日子过出了禅意。作者特别着墨“槐叶冷淘”的制作过程——摘嫩叶、焯水、和面、切条,让我想起自己给孩子做辅食的时光。当苏东坡将这道家常面食写进《春菜》诗,平淡岁月便有了抵抗沧桑的力量。

关于女性力量的书写,作者提供了独特的观察视角。王闰之变卖首饰为全家渡江筹钱的夜晚,她的果断不输丈夫在赤壁的豪迈;王朝云在惠州瘟疫中采药的身影,与苏东坡修建东新桥的壮举同样值得铭记。最触动我的细节,是苏过之妻范氏在海南用蕉叶代纸,教黎族妇女抄写《千字文》。这些沉默的烛光,照见了文明传承中更恒久的力量。当我深夜赶稿时,女儿的小手忽然搭上键盘,稚嫩地敲出“妈妈写苏东坡”,这种跨越时空的联结,或许正是文化血脉最生动的延续。

书中对食物与记忆的关联性探讨,赋予了历史温度。汴京的羊羔酒、黄州的东坡肉、惠州的荔枝、儋州的槟榔,这些滋味串联起跌宕的人生轨迹。作者考证的“罗浮春”酒方——取梅花雪水酿制,封存于柚子壳中,让我想起外婆腌渍青梅的土陶罐。当苏东坡在《老饕赋》中写下“先生一笑而起,渺海阔而天高”,食物不仅是果腹之物,更是留存记忆的容器。现代母亲为孩子精心准备的便当,与古人用饮食记录流年,都是对无常命运最温柔的抵抗。

全书最富哲思的篇章,当属对“庐山烟雨浙江潮”的三重解读。作者没有止步于禅理阐发,而是将其置于现代语境重新诠释:初看是职场妈妈的手忙脚乱,再看是自由职业者的焦虑迷茫,最终看见的却是尿布与诗稿齐飞、视频会议与童话故事共鸣的生活本相。这种解读让古典诗词焕发出惊人的现代性,当我们陪孩子背诵“欲把西湖比西子”时,忽然发现育儿过程中的琐碎与诗意,本就是生命的一体两面。

合江楼的月光依然照着今夜的窗台,女儿在梦中呢喃着新学的诗句;洗衣机在阳台上轻声嗡鸣,工作文档的光标仍在闪烁,但这些不再是沉重的负累。苏东坡用他流转四海的人生告诉我们:真正的自由,不在于挣脱生活的绳索,而在于将每段羁绊都编织成舟。当我在尿布台旁品读“一蓑烟雨任平生”、在通勤路上遥想“庐山烟雨浙江潮”时,那些照亮过古人的星月,也正温柔地映照着现代人疲惫却不肯低垂的眉睫。