余郁章,武宣县金鸡乡人。若非一次采访,或许不会知道这位身边的抗美援朝战斗英雄……

出生于1932年11月的他,原是石龙县(今武宣县)黄茆公社赖山大队人。新中国成立前,他靠在地主家放牛打工糊口。

1950年6月,年仅18岁的余郁章响应党中央、毛主席“抗美援朝,保家卫国”的号召,在村里带头报名参加中国人民解放军。经短期训练后,1950年11月25日,他随志愿军西线6个军雄赳赳、气昂昂跨过鸭绿江,与朝鲜人民军一道向美第8集团军发起进攻。

至1951年3月,余郁章所在的38军113师连续参加多次战役。初上战场,他在担架营13连任连部通信员、卫生员。第二次战役中,部队深入敌后穿插迂回,在三所里、龙源里切断敌退路,阻敌南逃北援。

敌军为抢占先机,对阵地展开长时间狂轰滥炸。阵地上焦土遍地,燃烧的树枝散落各处,战壕里横七竖八躺着身负重伤的战友。余郁章的主要任务是包扎护理并转送伤员——从战场将伤员或烈士遗体抬回后方。因个头矮,抬担架时伤员的腿脚常碰到他的耳朵,他咬着牙,一脚高一脚低地将伤员送往后方。一次,一颗炮弹呼啸着向阵地飞来,他猛然跃起扑过去将连长压在身下。爆炸后,几块弹片嵌入他后背,棉衣被鲜血浸透,险些丧命。还有一次,几颗炮弹落下,他的钢盔帽带被震断飞出数米,右胳膊被炸伤,人被埋进弹坑。战友将他刨出后,他拍了拍身上的泥土,转身便冒着枪林弹雨冲向最前线。战场上,他先后抢救并转送伤员60余名。

1951年,中国人民政治协商会议全国委员会授予他抗美援朝纪念章。

1952年10月,美军发动“金化攻势”(即上甘岭战役)失败后,开始筹划在志愿军侧后方登陆。其军舰和舰载机频繁轰炸中国沿海港口,为登陆作战做准备。靠近中国的西海岸成为主要防御方向,志愿军西海岸防御指挥部下令迅速修建以坑道和钢筋混凝土工事为支撑点的海防工事,保障正面防线纵深及侧后安全。

针对西海岸清川江口至石秀山以北565公里段地形开阔、无险可守的实际情况,西海岸指挥所制定海岸防御作战方案,确立“坚决阻敌于海上”的作战方针,在沿海第一、第二线重点地区构筑坚固防御工事和坑道。

1953年1月初,海防工事修筑工程正式启动。

时值朝鲜最寒冷的季节,气温达零下20℃—30℃,冻土层厚达1米。全体指战员克服重重困难,昼夜施工。缺少炸药,余郁章和战友便冒险拆解美军未爆炸弹,废物利用;工具不足,他翻沟耙坑,将废旧钢筋制成代用器械;无机械挖掘,就用铁锹挖、镐头刨,往往一镐下去仅在地面留下浅浅的白印。尽管条件艰苦,余郁章和全连指战员的棉衣仍被汗水浸透,烤一烤又继续挥锹抡镐。大家心中只有一个念头:赶在“联合国军”登陆前,筑起一条坚固防线。

望着战友手上磨出的血泡、渗满鲜血的纱布,再看看已修建的交通壕、单个掩体,以及一条条反登陆、反坦克、反空降坑道工事,余郁章深感数月辛劳未白费——西海岸阵地工事脆弱的局面已彻底改变。

1953年8月29日,余郁章因在西海岸修建任务中表现突出,被中国人民解放军第113师后方勤务处表彰,荣立三等功一次。其《志愿军立功证明书》立功事迹记载:“工作主动积极,带领一个小组完成修建任务成绩突出,不计较个人得失,团结同志。”

因表现突出,余郁章随后被调至9495部队高机连任班长。该连每班八九人,配一挺高射机枪,专门对空射击低空、体积小而速度慢的敌机。他将高射机枪隐蔽布置在高山环形掩体内,自己却站在无任何防护的高岗上,用旗语指挥射击方向。因作战需频繁搬运武器、扣动扳机,他手掌和食指磨出厚厚老茧。反登陆备战期间,全班击落击伤美F-4U战机5架。

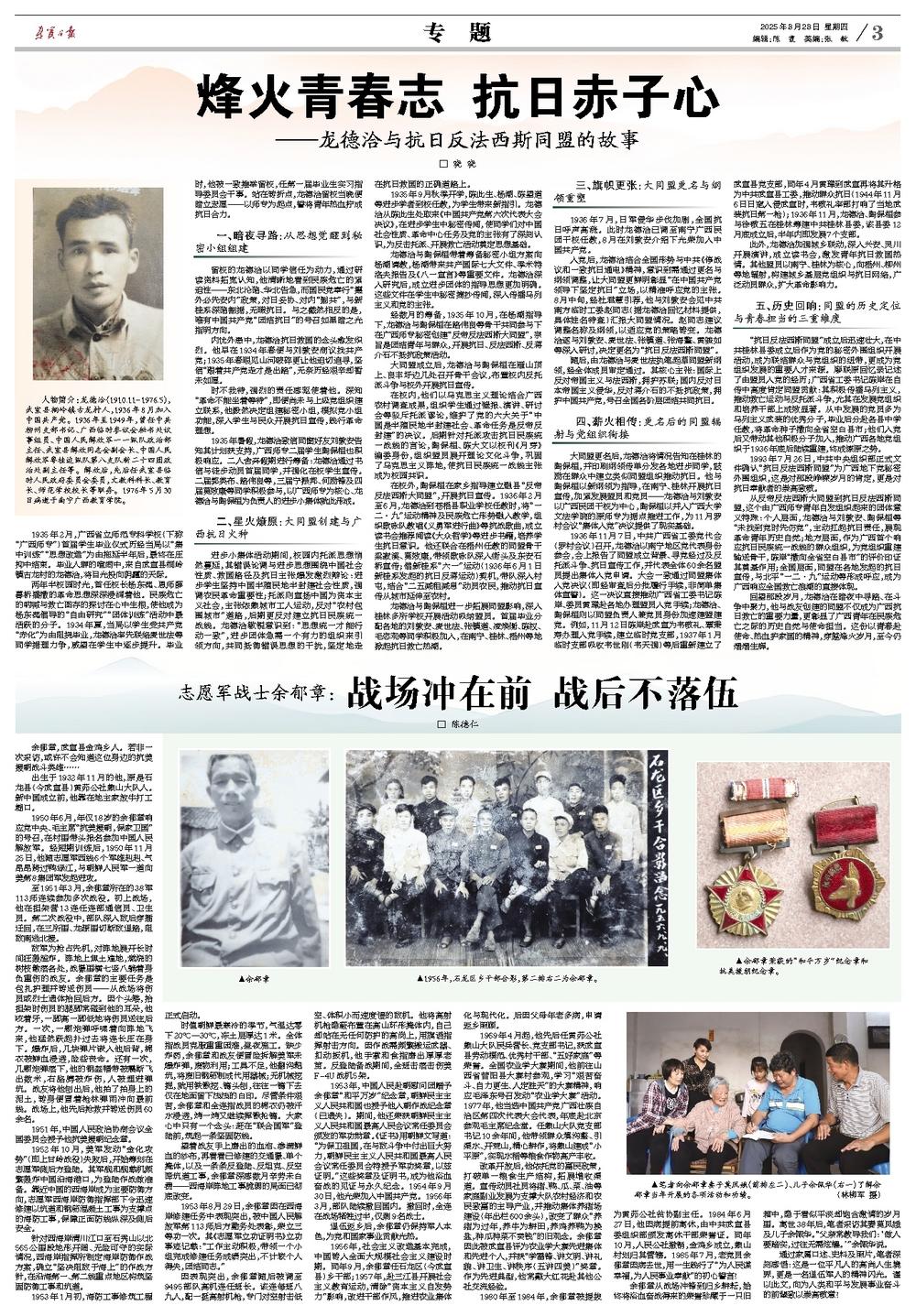

1953年,中国人民赴朝慰问团赠予余郁章“和平万岁”纪念章,朝鲜民主主义人民共和国也授予他入朝作战纪念章(已遗失)。期间,他还荣获朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会颁发的军功勋章。《证书》用朝鲜文写道:“为保卫祖国,在与敌斗争中付出巨大努力,朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会特授予军功奖章,以兹证明。”这些奖章及证明书,成为他浴血奋战的见证与永久纪念。1954年9月30日,他光荣加入中国共产党。1956年3月,部队陆续撤回国内。撤回时,全连在战场牺牲过半,仅剩9名战士。

退伍返乡后,余郁章仍保持军人本色,为党和国家事业贡献光热。

1956年,社会主义改造基本完成,中国转入全面大规模社会主义建设时期。同年9月,余郁章任石龙区(今武宣县)乡干部;1957年,赴三江县开展社会主义教育运动,清除“资本主义自发势力”影响,改进干部作风,推进农业集体化与现代化。后因父母年老多病,申请返乡照顾。

1969年4月起,他先后任黄茆公社赖山大队民兵营长、党支部书记,获武宣县劳动模范、优秀村干部、“五好家庭”等荣誉。全国农业学大寨期间,他前往山西省昔阳县大寨村参观,学习“艰苦奋斗、自力更生、人定胜天”的大寨精神,响应毛泽东号召发动“农业学大寨”活动。1977年,他当选中国共产党广西壮族自治区第四次代表大会代表,年底赴北京参观毛主席纪念堂。任赖山大队党支部书记10余年间,他带领群众填沟壑、引渠水、开荒山,精心耕作,将赖山建成“小平原”,实现水稻等粮食作物高产丰收。

改革开放后,他依托党的富民政策,打破单一粮食生产结构,拓展增收渠道。宣传动员社员将猪、鸭、瓜、菜、油等家庭副业发展为支撑大队农村经济和农民致富的主导产业,并推动集体养猪场建设(年出栏600余头),改变了群众“养猪为过年,养牛为耕田,养鸡养鸭为换盐,种瓜种菜不卖钱”的旧观念。余郁章因此被武宣县评为农业学大寨先进集体和先进个人,并获“学雷锋、讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序(五讲四美)”奖章。作为先进典型,他常戴大红花赴其他公社交流经验。

1980年至1984年,余郁章被提拔为黄茆公社贫协副主任。1984年6月27日,他因病提前离休,由中共武宣县委组织部颁发离休干部荣誉证。同年10月,人民公社撤销,金鸡乡成立,赖山村划归其管辖。1985年7月,老党员余郁章因病去世,用一生践行了“为人民谋幸福,为人民事业奉献”的初心誓言!

余郁章从战场冲锋到归乡耕耘,始终将浴血奋战得来的荣誉珍藏于一只旧箱中,隐于看似平淡却饱含激情的岁月里。离世38年后,笔者采访其妻莫凤娥及儿子余佩华。“父亲常教导我们:‘做人要踏实,过往无需炫耀。’”余佩华说。

通过家属口述、史料及照片,笔者深刻感悟:这是一位平凡人的高尚人生境界,更是一名退伍军人的精神闪光。谨以此文,向为人类和平与发展事业奋斗的前辈致以崇高敬意!